東松照明—最初の10年

Aichi Prefectural Museum of Art

June 2006

東松照明:私自身がずっとこだわってきたエリア、好きになった地域とか、そういう今までずっと写真を撮り続けた所の地域をまとめて「曼荼羅」というシリーズで今展覧会をやっているわけですね。ご承知のように、これは仏教用語というか、密教の言葉で、精神界の小宇宙というのかな、宇宙像。これは私自身の中の宇宙像というか世界像といってもいいんですけど。

戦後日本の写真家として最も影響力のあった東松照明は、1930年に愛知県名古屋市で生まれた。1950年、大学生時代に写真を始めた。当時、日本は第二次世界大戦後の復興初期にあった。

東松 : 私の場合は、やっぱり戦後まもなく、ですから敗戦によって日本が敗戦国になって、占領軍として連合国軍がね、アメリカ軍が主体ですけれど、どっと日本に上陸してきて。それで占領が始まるわけですね。私なんか15歳ですから、少年から青年に脱皮する、ちょうど感受性の強い年齢で、そういう時代に遭遇したっていうのが、やっぱり一つの偶然なんでしょうけれど、私に取ってはカルチャーショックが大きくて、それがだから原光景になっていくと、原風景になっていくと。

焼夷弾で殆どの町の中心部は焼き払われて、何人もの人が死に、焼け野原ですよ、戦後は。食べるものがない。それから着るものがない。貧しさのどん底にあったわけですね、戦後直後というのは。その頃に写真を始めてますんで、そういう荒廃しきったような日本の社会っていうのが、原光景として目に焼きつくし、それがずっと記憶の中に残っていくわけですね。戦争を遂行するために大人たちはね、戦意高揚と言いまして、嘘の報道を一杯するわけですね。日本の場合には、日本は米英に勝つと、戦争には必ず勝つと言ったけども負けたじゃないか。大人は嘘ばかり言っていると。なにしろ世の中で起こっていることで、信じられるのは、自分の目で見た現実ですね。事物。この目で見た、私自身が見たこの事実は、見た限りにおいて受け入れられるという。結局写真にのめり込んでいったのは自分の意識の底流に、世の中に対する不信感みたいなのがあって。写真っていうのは、かなり客観的に、そういう点ではね、事物を記録しますから。

1954年、東松は廉価な写真文庫で定評があった岩波書店の専属写真家となった。その後も、若い頃の体験を掘り起こして自分の本の題材にしている。

東松の初期の写真集

『水害と日本人』(1954年)

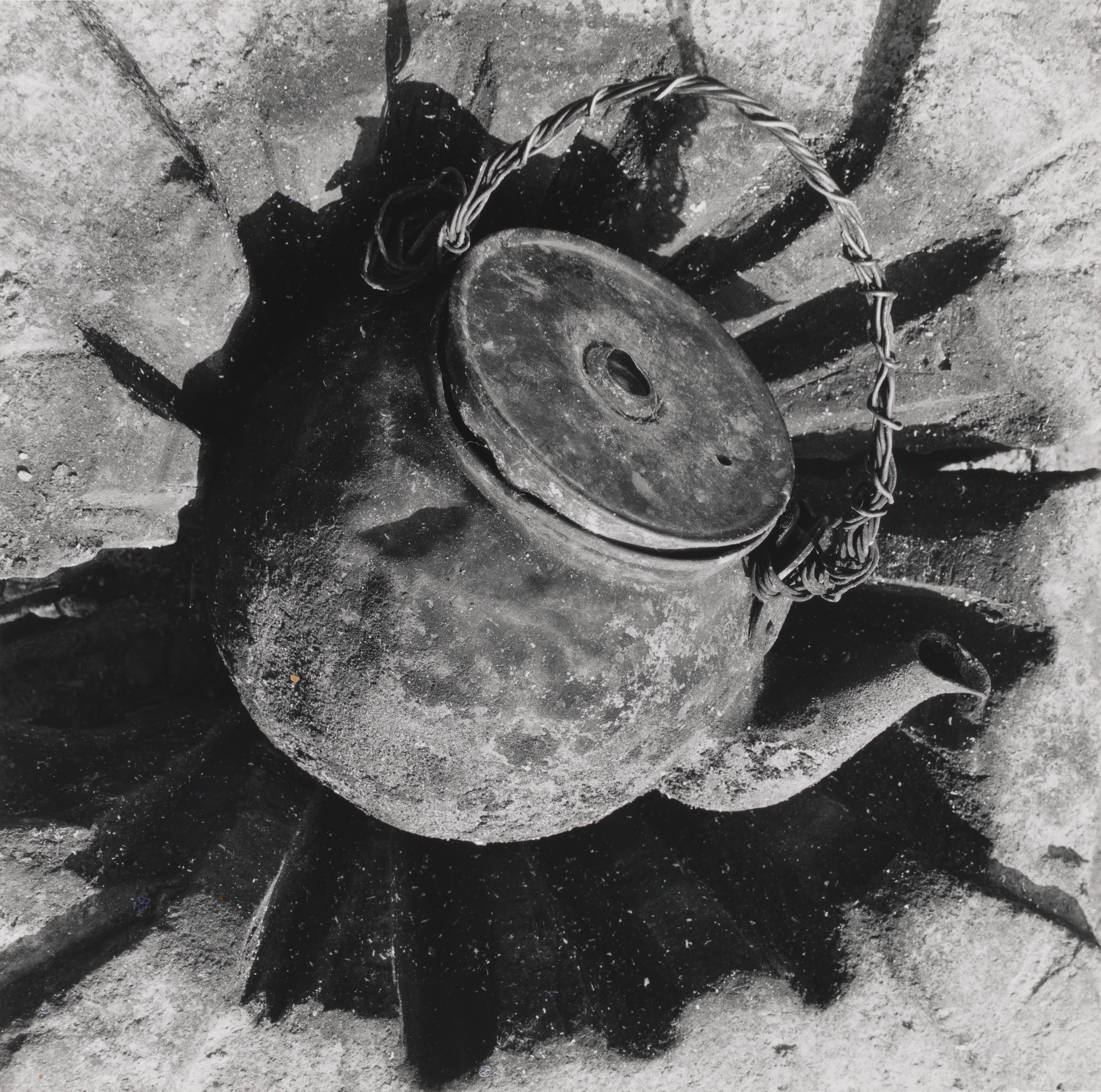

『やきものの町 瀬戸』(1955年)

東松 : 13号台風というのが最初に僕が経験した水害ですけど、それもね、自分の家がやられたわけじゃなくて、恩師であった熊田又六という先生の家が水害にあった。それが一色(いっしき)にあって、それで一色の町の水害の現状を目の当たりにして、ちょうど写真をやり始めたばかりだったので、バシバシ撮るようになったわけだ。その後、伊勢湾台風というのが名古屋を襲って、その時には5千人以上の人が亡くなるわけですけれど、それ位しょっちゅう水害があって。国破れて山河ありと言うけれど、まさにね、水害に対して対応できない位、やっぱり日本は水害とか地震とかそういうものが多発したエリアでね。伊勢湾台風では、私の家もつぶれて、それがきっかけで「家」というシリーズを撮るようになるわけ。

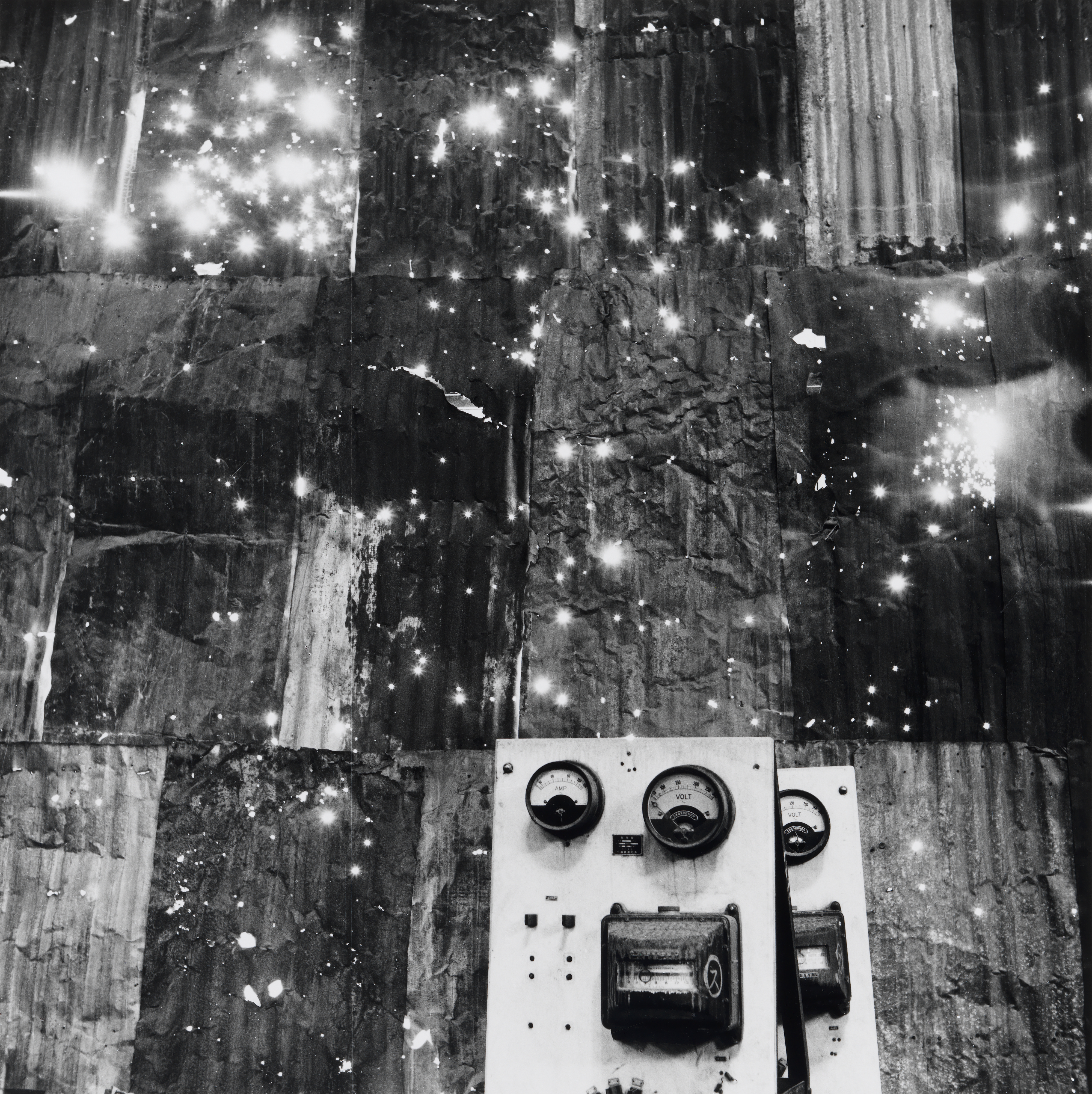

よく学生の頃—まだ写真やっていませんよ、その頃は—瀬戸へ遊びに行って、だいぶ馴染みのあるエリアではあった。写真やるようになってからも、まあ、独特な地形ですし、焼き物専門で成り立っている町ですね。といってもほとんどが零細企業でね、家族だけで、あるいは親戚だけで経営してるような小さな工場ですけど、そういうところに興味を持って。石炭エネルギーの末期ですよね。だから瀬戸のスズメは真っ黒けという言葉があるんですが、四六時中空がけむっていた、煙で。煙突がにょきにょき立っていて。それは石炭エネルギーだから出るんですね。後期になると、1960年代になると、四日市の石油コンビナートというのができて、これがね、日本の石油エネルギーへの転換期です。象徴的にはそういう時代の転換期の風景です、この二つは。

1956年、東松はフリーランスになった。彼は写真雑誌に優れたシリーズを続けて発表した。

東松: 政治家のほうが先なんですが、あと課長さんとか、あるいは校長先生とかね。学校、小学校の校長先生とか、あるいは村の名士さまとかね。東大の総長さんとか、要職の色んな人を撮って。その当時撮ったんですよ。それを後になって私は「日本人」シリーズと名付けて、展覧会やったりしたんですが。ほとんどが明治生まれ、大正生まれのね、しかも男性だけなんですよね。ずいぶん後になって、何年も経ってから、ハッと気が付いたんだけど、父親探しやないかと、私自身の。父親と私とは生別していまして、父親知らずに育っているもんだから、だから無意識のうちに、まさぐるように父親像というか、それが明治、大正生まれの男性。

すごい戦後間もないから日本は貧しくて、その後石油エネルギーの時代になって、朝鮮戦争を境にして、軍需景気があったり、高度成長と突っ走っていって、世界第二の経済大国になると言われるようになるわけですけど、その前の貧しい時代ですよね。だけど、すごいみんな表情が明るいでしょ?この50年前のね、若い子たちはね、すごい生き生きしてるんだよね。何にも無いところから、日本という国をつくっていかなきゃいけない、自分たちの住む町を立ち上げなきゃいけないという、そういう時期だったから、顔にまでそれが現れてくるのかな、という気がしないでもないですけどねえ。ふらふら歩きながらね、まあカメラ持っていて歩きながら、どちらの道を通るかというのは感覚的な判断なんですよね。分かれ道に来るとね、右の道を行くか、左を通るかというのはね、ほとんど感なんですよ。あ、こっち行ってみようとか、あ、こっち行ってみようとか。で、行った時によくそういう被写体と出会うらしいんですよ。なんていうのかな、運が良いというのか。