アメリカと日本の写真の歴史をふり返ってみると、1950年代の終わりから60年代初頭は驚くほど実り多き変遷期だったことがわかる。この時期以前にも日本には写真の歴史は古く存在したが、第二次世界大戦後のアメリカとの関係が写真という媒体を日本特有に、かつ幅広く再考させるきっかけとなった。それは古典的な報道写真や戦前の耽美主義への反動により、より個人的で表現豊かな写真が支持されたと言ってもいい。1970年代にアメリカで開催された重要な写真展はこの移り変わりに注目し、日本写真の新たな潮流に焦点を当てただけではなく、日本の写真家と日本の写真に興味を抱いたアメリカ人との意義深い関係も浮き彫りにした。

1970年代になると、戦後の経済的苦難から完全に回復した日本は、1980年代の「バブル経済」へと繋がる繁栄期を経験していた。豊富な時間と海外旅行に対する制限の解除から、若い世代は日本を出て海外、多くはアメリカへと出かけた。その中にはアメリカを頻繁に訪れた細江英公(彼は流暢な英語を話し、それは大変役に立った)、アメリカに4年間在住しダイアン・アーバスに学んだ奈良原一高、1962年からアメリカに住み作品制作を行っていたケン・オハラ(小原健)、そしてヨーロッパやアジア大陸を旅した川田喜久治、北島敬三、と中平卓馬などといった写真家たちがいた。この時期には、多くのアーティストがアメリカとヨーロッパに数年にわたって滞在したが、写真家たちもその例に漏れなかった。

当時、日本の写真家たちが関心を持っていた事象と、その事象への取り組み方は、ニューヨーク近代美術館(以下、MoMA)が主催し、1956年に日本に巡回した画期的な展覧会「ザ・ファミリー・オブ・マン」(人間家族)展に対する反応だったと言える。[1] 展覧会は68カ国で作成された503点の写真—大部分がジャーナリスティックな作品—で構成され、その目的はグローバルコミュニティとしての意識を形成し、核時代に戦争を起こすことの危険さを注意喚起することにあった(図1)。MoMAの写真部門のカリスマ的なディレクター、エドワード・スタイケンは、日本に巡回するこの展覧会の手助けを、MoMAで作品を展示したことのある旧知の石元泰博に依頼した。結果的に石元の同展への関与は大変小さなものとなったが、彼は日本の写真が新しい表現へと移行する上で中心的な存在となった。[2]

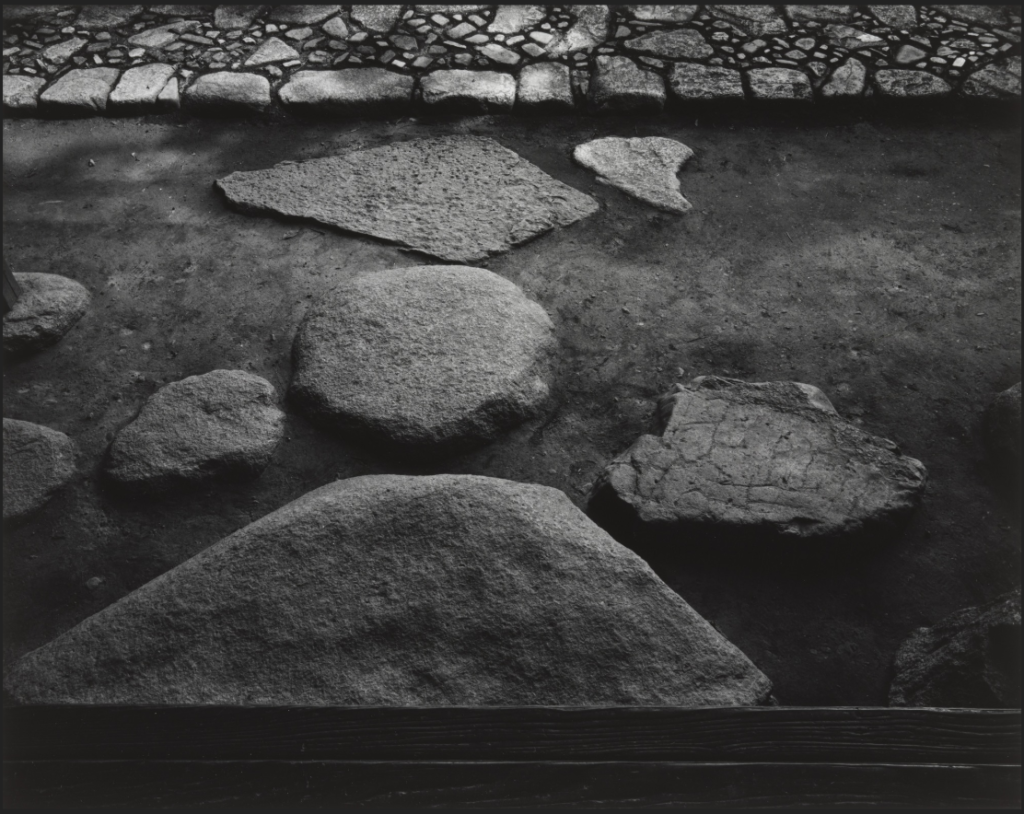

1921年にサンフランシスコで生まれた石元は、1924年に家族と一緒に行った日本では異質な存在だった。1939年、18歳でアメリカに戻ったが、第二次世界大戦中コロラド州のアマチ収容所に強制収容される。彼はそこで写真を覚え、解放されるとシカゴのインスティテュートオブデザイン(イリノイ工業大学)に通い、ハリー・キャラハンの元で写真を学んだ。石元の代表的な作品として知られているのは東京を撮影した優雅なモダニスト写真や日本の伝統建築写真だが(図2)、もっとも独創的で心に訴える作品は、シカゴの日常生活の様々な側面を切り取ったシリーズで、黒人コミュニティの子供たちの想像力に富んだ遊びや、地元の海辺を楽しむ人々の様子などをとらえている(図3)。石元は1953年に日本に再び戻り、1959年から61年まで再度シカゴに滞在した期間を除いて日本に居住した。彼の作品は日本の写真雑誌、特に『アサヒカメラ』、そして後に『カメラ毎日』に頻繁に掲載され、このような雑誌に同じように作品が掲載された奈良原、細江、そして東松照明といった他の若手写真家達と親交を深めていった。石元の写真は「ザ・ファミリー・オブ・マン」展でも展示されたが、モダニストであった彼は1957年が初年度となった「10人の眼」展というより革新的な写真展に参加し、その開催に協力した。この展覧会の小冊子には「写真の世界は大きな変化を遂げている。いまはみんなが写真の将来を考えるべき時だ」と力強く謳われている。[3] 1959年、細江、川田、奈良原、佐藤明、丹野章、東松という「10人の眼」出品作家も含めた新進気鋭写真家6人がVIVOを結成した。これは従来の報道写真に替わる、急進的で生々しくかつ個性的な写真を掲げた日本最初の写真家集団(大まかにマグナムを手本としていた)であり、日本における現代写真表現の幕開けだった。彼らの作品の大部分は個人的、かつ心理に訴える方法で日本の社会情勢を検証したもので、従来のドキュメンタリー・スタイルや「ザ・ファミリー・オブ・マン」の楽観的な政治的立場とは対極的だった。[4]

アメリカの写真も変わりつつあった。1962年、ジョン・シャーカフスキーがスタイケンの後を継いでMoMAの写真部門のディレクターとなった。シャーカフスキーは、前任者よりも写真という媒体固有の特徴を熱心に検証した。就任後初期に彼が企画した展覧会には、フォトジャーナリズムの変容をテーマにしたものがあり、それは主としてテレビが引き起こした変化に焦点を当てるというものだった。また彼は写真を幅広く、そしてフォーマリスト的視点でも研究し、たとえばヴァナキュラー写真、子供が撮った写真(ジャック=アンリ・ラルティーグが子供時代に撮影したもの)、科学的な写真、ATM(現金自動預払機)が撮った写真まで扱った。そういった展覧会を開催することによって、MoMAは写真を独特な特徴、歴史、そして影響力のある専門家たちを抱えたアートの形へと進化させたのだ。

日本の写真に見られる意義深い創造活動を、国際的に最初に認めた美術館での展覧会が、シャーカフスキーと山岸章二が企画した「New Japanese Photography」(ニュー・ジャパニース・フォトグラフィー)展(1974年3月27日〜5月19日)だった。シャーカフスキーはディレクター就任直後から日本の写真展を実施したいと思っていたが、実際に開催するまでには時間がかかり、また同展終了後、シャーカフスキー引退後までMoMAは長い間日本の写真展を開催しなかった。それより前に行われた「The New Japanese Painting and Sculpture」(日本の新しい絵画と彫刻)展(1966〜1967年)は同館の日本美術に対する興味のあり方を表していたが、同展は当時のアメリカ絵画のスタイルであった抽象表現主義の代表作品に焦点をあわせたものだった。しかし、1974年の写真展は、当時の日本の特色ある斬新な美意識に真っ向から焦点をあてた展覧会だった。

1970年7月29日、シャーカフスキーはMoMAの写真部門との連絡を取り続けていた石元にこの展覧会の計画を書き送っている。「私が頭に描いているのは包括的で大規模な展覧会ではなく、過去20年内に日本写真界で比類無き仕事をした、どちらかといえば限られた人数の写真家の作品に的をしぼったものにしたい。日本でも同じだと思うが、アメリカでも有名な雑誌でオリジナリティのある生き生きとした作品が見られるとは限らないので、写真展の内容を決める前に、私が見るべき写真家をあなたに推薦してもらいたいのだ。」[5]

シャーカフスキーは1971年に東京へ行き、2週間ほど滞在した。写真家たちと会うことに加え、彼は『カメラ毎日』誌に掲載された写真を見るために編集部を訪れ、そこでカリスマ編集者である山岸(図4)と知り合った。シャーカフスキーには『カメラ毎日』はその当時もっとも熱心に日本の写真に取り組んでいる媒体の一つであり、山岸は新たな流れの中心的擁護者かつ雄弁なサポーターと映った。経営者サイドは『カメラ毎日』をよりアマチュア市場向け雑誌にして利益を上げたかったが、山岸は同誌を現代的で特色ある芸術の場に留めていた。[6]

シャーカフスキーは石元によるシカゴでの作品に目を止まらせたのを皮切りに、山岸の協力を得て、『カメラ毎日』が特に注目していた若手写真家グループに焦点を絞った。最終的にこの展覧会での石元の役割は小さくなり、年長世代の一人として扱われることになったが、シャーカフスキーと山岸は石元を極めて重要な存在として捉えた。カタログの前書きはシャーカフスキーによるものに併せ山岸が書いたものもあり、「この時期にわれわれは現代写真の核になる部分について、その多くをアメリカから帰った石元泰博に学んだ。いまにして思えば、その思想や技術は余人の手からでも習得できたかもしれないが、現代の写真が目ざす理想には、石元なしでは近づけなかったであろうことをここに明記したい」[7]と書いている。

同展で注目を集めたのは、山岸とシャーカフスキーが独創的な才能の持ち主と認めた東松照明、そしてその後輩の森山大道だった。東松と森山は報道写真から発展した新しい美意識を日本の写真に持ち込んだ、というのがふたりの企画者の評価だった。シャーカフスキーはその前書きで「東松の作品が持つきわめて個性的な性格と意味は、(中略)伝統的なジャーナリズムを拒絶することではなく、東松の写真家としてのアイデンティティを定義する、より大きく困難な問題の受容であった。そして今にして思えば、その問題とはおそらく、日本人特有の感受性の再発見とその再表現であった」[8]と書いている。東松の主題であり指針となるテーマは、日本におけるアメリカ外交政策の役割であり、自分の国におけるアメリカ人の曖昧な存在にあった(図5)。山岸が指摘するように、「それらが単にその間の日本の状況をカメラの対象物として記録したものでないことは、明らかである」。[9] アメリカを訪れたことのない数少ない参加者の一人であった東松は、転換期にある日本文化を主観的に描写し、見る者の感情に訴えかけた。一方森山は、アンディ・ウォーホルの作品やウィリアム・クラインの描く意味ありげで暗いエネルギーに満ちたニューヨークの光景に魅せられた。彼は二人から受けた刺激を、自身の心が乱されるほどに歪んだ日本に対するビジョンや、日本とアメリカの文化や権力構造との不明瞭な関係の中に取り込んでみせた。

ニューヨークでもうひとつ、写真展を企画する場として有名だったのが国際写真センター(International Center of Photography、以下ICP)だ。この写真美術館は開館するまでに長い経緯が存在する。1954年、戦争写真家ロバート・キャパがベトナムにて地雷の被害で死亡すると、弟のコーネル・キャパは兄を象徴する写真作品を保存し発表するという役目を買って出た。1967年、コーネルはニューヨークのリバーサイド美術館でロバートとその仲間たちの写真展「The Concerned Photographer(懸念する写真家)」を企画展示した。この写真展は翌年東京でも開催され、全国を巡回した。そして1974年に、キャパは五番街の邸宅を改築し、展覧会場および教育施設としてICPを設立する。[10] 資金調達は場あたり的だったが、キャパは共に活動を始めたマグナム所属の写真家で止まることなく、ヒューマニズムに関心を持つ他の写真家を仲間に引き入れるために精力的に企画を拡大した。そもそもキャパが日本の写真や日本で展覧会を開催することに関心を持つようになったのは、W・ユージン・スミスに関心を持ったことにあった。スミスは日本に長く滞在し、日系アメリカ人女性と結婚し、1971年から73年まで水俣市に住み、産業水銀汚染が同市の漁村に与えた被害を撮影した(図6)。

1978年、山岸とキャパはICPでの展覧会について連絡を取り合い、そして濱谷浩、三木淳、東松、奈良原、秋山亮二という日本の現代写真家からなる運営委員会が作られた。[11] 7月31日、おそらくは山岸と秋山がニューヨークを訪れた後、キャパは山岸に手紙を書き、「4万ドルでは素材集めやカタログ作成コストの必要最低限にも満たないが、我々はプロジェクトを進めることに合意した」という注意書きとともに、合意内容を伝えた。山岸は展覧会カタログの編集長であり、〈素材収集委員会の委員長〉であった。キャパは1978年10月に東京へ行き素材を吟味し、山岸が1979年2月上旬にニューヨークに来てプロジェクトの最終チェックを行い、出版にこぎつけることになる。キャパは当時こう書いている、「展覧会のテーマは自写像―日本。これはドキュメンタリーだが、あまり文字通りに受け取ってはいけない。展示写真は、精神風景、文化的視点を捉えている、あるいは捉えようとしている作品で、作品の範囲は過去50年にも及ぶ」。さらにこの展覧会を、1979年にベネツィアで自身が企画するより大規模な展覧会の一部に組み込みたい、ともキャパは述べている。それは、同展の欧州版としての重要な機会になるはずだが、そのためにはさらなる資金を必要とするだろう、とも付け加えた。[12]

1978年9月29日、山岸はキャパに、委員会は展覧会の当初企画をしていたような50年もの時代を跨いだ範囲からではなく、70年代の作品に限定すべきだという最終結論に至った、と書き送った。その中で「展覧会が開催される1979年は70年代最後の年で、さらに1960年代に制作された写真を中心に展示したMoMAの『ニュー・ジャパニース・フォトグラフィー』展以来、日本の写真界には非常に多くの出来事があった」とも伝えている。

11月、「毎日デイリーニュース」にキャパと山岸の写真入りの記事が掲載され、「1979年春に予定されているニューヨーク、ワシントンDC、シカゴ、デンバー、ロサンゼルスで開催される大規模な催し物の一部として、現代日本の文化的、知的、経済的な活動に敬意を表して行われる展覧会『ジャパン・トゥデイ』が開催される」と発表された。[13] ICPでの「Japan: A Self-Portrait」(自画像 日本) 展(1979年4月27日〜6月3日)に参加したのは、秋山、荒木経惟、有田泰治、深瀬昌久、濱谷、英伸三、石内都、川田、森永純、森山、奈良原、篠山紀信、須田一政、東松、富山治夫、土田ヒロミ、植田正治、山村雅昭、山崎博であった。同展は、山岸がシャーカフスキーと共同で企画した展覧会より多様性に富み、大胆で、またドキュメンタリー写真を越えた多様な内容となった。MoMA展にあった土門拳のリアリズムや石元のフォーマリズム的写真はなかったが、より幅広い変化に富んだ作品が束ねられており、その多くは当時のアメリカ的な評価からはかけ離れていた。たとえば、川田のアプロプリエーションや二重露出を使った風変わりな写真、土田ヒロミが直接原爆の被害にあった人々を撮影・インタビューした「広島の子供たち―33年後」(図7)、写真ではなくむしろ他の分野のアーティストとして知られていた山崎博の抽象的で操作された海景(図8)、さらにカラー写真や九州を撮ったNASAの写真、そして女性写真家(石内)による作品その他が、ICPの展覧会を、MoMA展よりも多面的で、そして恐らくはさらに日本的なものにしていた。

1978年から79年にかけての冬、ニューヨークに滞在して、カタログ編集と展覧会構成の最終段階にあった山岸を、多くのアメリカの写真家たちが訪れた。頻繁にやってきた写真家は、リー・フリードランダー、リチャード・アヴェドン(アヴェドンは山岸のジャケットを取り上げ、替わりに自分の高価なジャケットを譲った)、ブルース・デビッドソンなどで、山岸の陽気な人柄を歓迎した。ニューヨークでの展覧会は成功し、続いてその縮小版がベネツィアへ巡回したが、疲労した山岸は日本へ帰国。個々の写真家に約束した支払いをしてくれるよう、キャパに要請している。[14] 1979年7月4日付の手紙で、山岸はベネツィアでの展覧会の閉会にあたってキャパの成功を祝ったが、同時に残された問題を列挙し、その手紙は苦情の羅列となってしまった。[15] 曰く、写真家たちにはまだ支払いがないし、カタログ印刷のための資金もまだ提供されていない、さらに、森山のスライドが入ったスライドトレイが盗まれたが、森山にも山岸にもその連絡はなかった。[16] 問題はそれだけではなかった。キャパやシャーカフスキーといったアメリカ側のキュレーターと違って、山岸には財政的、組織的サポートが欠けており、彼は『カメラ毎日』を辞めてフリーの写真キュレーターになったときから、財政的不安に悩まされていた。山岸は手紙でも自分の口調が否定的であることを認めていたが、やがて鬱に陥り、7月20日に逝去した。[17]

山岸の死後、「自画像 日本」展の運営委員会メンバーは、展覧会が日本に巡回すべきかどうかを検討した。キャパは日本での開催を提案しており、また友人山岸に対する追悼としても、心から実施を望んでいた。山岸に対する好意と展覧会を実行するにあたって努力するキャパへの感謝の念から、ほぼ全員が賛成したが一人だけ反対した者がいた。 東松はその理由を手紙でキャパに書いている。展覧会を企画しているときに、山岸は自分に、もしこれを日本でやるなら彼が選ぶ作品は別のものになるだろうと言っていた、というのだ。つまり、彼が展示を承認した作品は、ヨーロッパと北アメリカだけに向けたものだった。東松は手紙を以下のように締めくくった。「章二の尽力に報いるために日本で展覧会を開きたいというあなたの申し出には、章二の友人として感謝しています。しかし、写真のために生き、写真に取り憑かれ、そのためにエネルギーを燃やし尽くして死んだ章二の功績は、「自画像 日本」だけで測ることはできません。この展覧会は彼の最後の仕事でしたが、彼はその生涯で多くの重要な展覧会と本を作成しました。できることなら、彼のライフワークを正しく表現するような展覧会の開催や本を出版することが、庄司を称える最善の方法ではないでしょうか。ご理解いただけることを願っています」[18] 言うまでもなく、これは実現しなかった。

「New Japanese Photography ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィー」と「自画像 日本」は、日本の写真界にとって重要な時期に開催された。戦後の写真と写真産業に対する政府機関を含めた様々な後押しの背景には、第二次世界大戦後の産業の建て直し、消費経済の発展というより大きな命題があり、それはアメリカの日本に対する経済政策によっても支えられた。このような背景から、欧米と同様、日本でも古典的なフォトジャーナリズムや従来のアマチュア写真の限られた表現領域を超えて、写真界が大きく発展していった。このふたつの展覧会は、日本独自の新しい写真表現として国際的な舞台で紹介し、写真というメディアに対する関心の高さを示すものとして、やがて日本の産業界の指導者や文化人たちを写真美術館設立運動へと駆り立てるきっかけともなった。グローバリズムが世界に行き渡った今日でも、日本の写真は戦後の歴史が生んだ芸術であり、その独創性は揺るぎないものとなっている。

朽木ゆり子 訳

注

- レオ・ルビンファイン、サンドラ・S・フィリップス、ジョン・W・ダワー著 『Shomei Tomatsu: Skin of the Nation』(東松照明―国の皮膚)(サンフランシスコ近代美術館、2004年出版)に収録されている著者のエッセイ「Currents in Photography in Postwar Japan」(戦後日本写真の潮流) 参照のこと。

- スタイケンの目的は主として「ザ・ファミリー・オブ・マン」のメッセージを日本で伝えることにあったが、同時に石元が実践していたような芸術としての写真を育成することにも熱心だった。1961年、スタイケンはMoMAで開催された三人展で石元の作品を展示した。

- アン・W・タッカー編『The History of Japanese Photography』(日本写真史)(ヒューストン美術館、2003年出版)に収録された飯沢耕太郎著「The Evolution of Postwar Photography」(戦後写真の進化)を参照のこと。「10人の眼」第2回展(1958年7月)ではカラー写真だけが展示されたが、石元は、ミノルタからのフェローシップで渡米する準備中で、同展には参加していない。

- 『日本の自画像—写真が描く戦後1945〜1964』(東京:クレヴィス、2009年出版)収録のマーク・フューステル著「Staring at the Sun」(太陽を見つめる)参照のこと。フューステルは、VIVOの写真家たちはフォトジャーナリズム出身で、フォトジャーナリズムを変えたと指摘する。その一例として、奈良原一高が1956年の個展「人間の土地」で、自分の写真は「パーソナル・ドキュメントと呼ぶべき方法」を目指した、と主張した点をあげている(同エッセイ、p. 19)。

- ジョン・シャーカフスキーから石元泰博への手紙、1970年7月29日(ニューヨーク近代美術館文庫、ニューヨーク、画像管理部、石元泰博ファイル)。シャーカフスキーは、濱谷浩の記事とKazuo Okamotoの「The Present Situation of Japanese Photography」(日本写真の現状)という記事が掲載された雑誌『Camera』(カメラ)の1962年1月号を見たと思われる。さらに、奈良原の写真が表紙で、中にも組み写真が掲載され、また他の日本人写真家の作品と山岸やその他の日本人評論家の文章が載った同誌の1966年9月号も彼の目にとまっただろう。スイスで出版されていた『カメラ』誌は、当時もっとも美しく、知的な写真誌だった。

- 1990年代に交わした会話の中で、山岸享子(山岸未亡人)は彼女の夫と雑誌経営者側との間の軋轢の主な原因は、大規模なアマチュア市場を中心に据えるべきだという後者の主張だった、と筆者にしばしば語った。エドワード・プッツァー著『Japanese Photography 1945-1985』(日本の写真 1945年〜1985年)(アリゾナ州ツーソン:パシフィック・ウェスト出版、1987年)のp. 16とp. 49も参照。

- ジョン・シャーカフスキー、石元泰博編『New Japanese Photography ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィー』(ニューヨーク近代美術館、1974年出版)の中の山岸章二「まえがき」(和文)、p. 16

- 同上、シャーカフスキー「まえがき」(和文)、p. 15

- 同上、山岸「まえがき」(和文)、p. 16

- リバーサイド美術館(Riverside Museum)は現存していないが、コロンビア大学の本部キャンパスの近くにある多宗派で社会正義を追求するリバーサイド教会(現存する)にかつて付属していた。「懸念する写真家」展は、1968年8月9日から21日まで、銀座の松屋デパートで開催され、約350点が展示された。展示の大半は典型的な報道写真的な写真だったが、アンドレ・ケルテスの作品によってそれが補完された。ケルテスは戦前にパリのグラフ誌で活躍したことがあったが、報道写真家という呼称は適切ではない。このフォトジャーナリストとより芸術に傾倒した写真作家との間の流動的な関係を示すのが、ユージン・スミスの日本のアシスタントの一人だった森永純だ。山岸は後に彼を「自画像 日本」展に加えた。スミスは森永を高く評価しており、森永の写真集『河・累影/ River, Its Shadow of Shadows』(1978年出版)に推薦文を書いている。

- 山岸章二からコーネル・キャパへの1978年2月3日付の手紙(ICPアーカイブ)。キャパは1978年3月21日付の返事で、ニューヨークのジャパン・ソサエティから「資金提供のゴーサインが出た」と言ってきたこと、そして自分は遅くても9月には日本へ行って一緒に企画を練る、と書いた。以下の引用は、ICPアーカイブに保管されている山岸とキャパとの手紙と関連資料からのものである。

- キャパによれば、資金はあと8万ドル必要だが、その内のいくらかを全米芸術基金(National Endowment for the Arts)から受け取ったので、その部分が山岸への支払いの一部になるだろうと話している。

- 「写真展ー自画像 日本」、『毎日デイリーニューズ』 1978年11月15日(ICP アーカイブ)。実際の「ジャパントゥデイ」は、この記事の記載よりも規模は小さかった。

- 同展で山岸のアシスタントを務め、現在ニューヨークに在住の朽木ゆり子による回想。2018年2月18日に行われた著者との会話。

- 山岸章二よりコーネル・キャパへの1979年5月25日付の電報。ふたりの手紙のやりとりで明らかなのは、展覧会の資金は最初から最後まで十分ではなかったという点である。この電報では、キャパがこれからベネツィアに出発すること、そして山岸が同行しないことを残念に思っていることが記されている。

- 当時の手紙には「森山は、ICPがこれを自分の作品の盗難というよりも、スライドトレイの盗難と考えているのではないかと憂慮している。取り戻す方法や解決方法についてどう考えているか知りたい」とある。しかし、森山自身にはスライドがICP展の一部だったという記憶はない。ベネツィア展にだけ使われたという可能性もある。2018年夏、森山と著者との会話。

- 1979年7月25日付の山岸享子からキャパ宛の手紙では、出版社が決まらないので、夫の死後、未製本のカタログが残されていると書かれている。キャパは、日本の写真家全員に宛てた手紙(1980年3月26日付)で、展覧会はニューヨーク、ベネツィア、トリノで成功し、同様の成功を現在アルバカーキで享受している旨、また写真はその後支払い小切手とともに日本へ送り返されるだろうと書いている。「支払いがこのように混乱したことをお詫びすると同時に、すべてについて了承していただけることを願っています」さらに、1980年8月12日付の〈日本の委員会〉宛の覚え書きで、キャパは展覧会の日本での実施への希望を表明している。

- 東松照明からコーネル・キャパへの手紙(1980年6月18日付 翻訳は朽木ゆり子)。