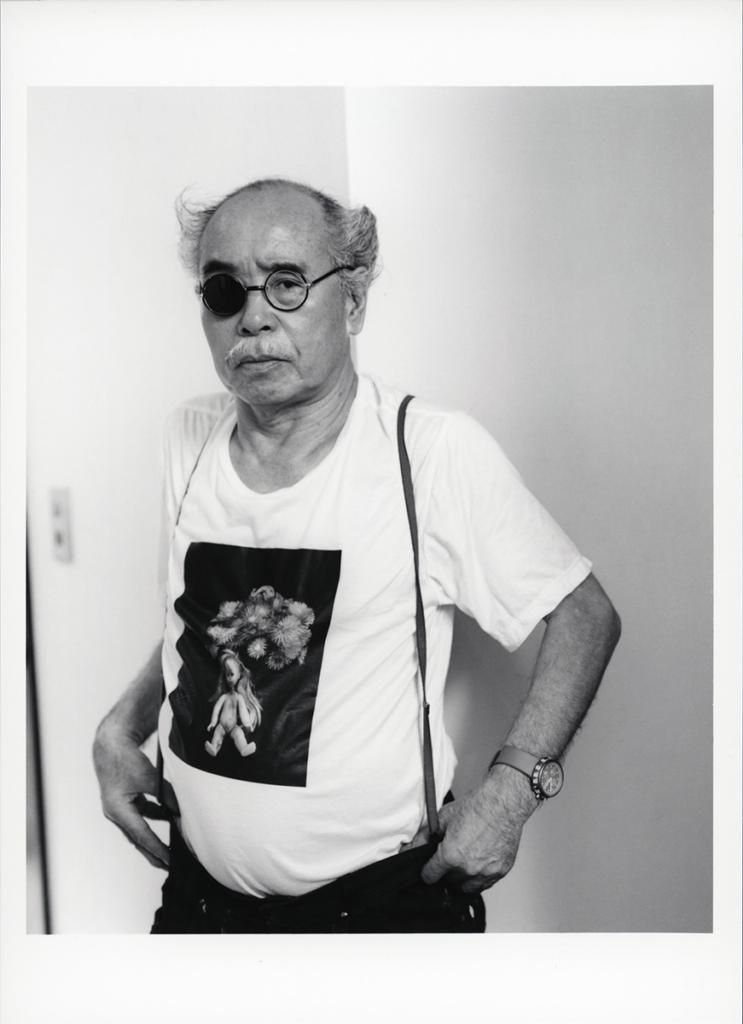

写真家

志賀理江子

日本

愛知県岡崎市出身

カメラは武器、道具、目撃者といった多くの物に例えられてきたが、志賀理江子(1980年生まれ)はそれを扉になぞらえる。志賀の作品制作は、自分の足で様々な土地を辿るフィールドワークと人間の日々の体験に深く根差すものであるが、彼女がカメラを手にすると、それは周りの世界を奇妙な幻想として捉え直す術(すべ)となり、手の込んだ演出と照明効果、撮る過程での被写体の積極的な関わり合い、デジタル技術を駆使する代わりに複数のフィルターを使って生み出される色彩などによって、見る物を強烈な異界へと誘う。自身の類いまれな芸術的ビジョンを説明するにあたり、志賀は「人は私を宇宙人と呼ぶんです」と誇らしげに語る。[1]

愛知県・岡崎市の郊外はトヨタを始めとする製造会社で働く人が大半を占める街で、そこで生まれ育った志賀は「〈目に見えるもの〉は全てただの幻想で(中略)私の周りに現実など何一つない」と感じていた。[2] 日々の行動はー陰で何者かに操られているーマジックのようなものだと考えていた彼女は、単に傍観するのではなくもっと人生に深く関わりたいという思いを募らせていく。幼い頃から続けてきたクラシックバレエは、10代に迎えた身体の成長を境に断念したが、志賀は丁度その頃、両親が持っていたオートフォーカスカメラを手に取った。写真はすぐさま彼女の触覚に訴え、それまで自己表現の最適な手段であったダンスに取って代わった。志賀はこう振り返る、「写真紙という物理的なものに自分が思い描くイメージが再現され、そしてそれを自分の手で持てるということが、頭の後ろから殴られたようにショッキングで気持ちよかった。そこにあるイメージと自分の体の距離は事実上すごく遠くて、その遠さがたまらなくよかった。このとき、私は自分の存在をカメラという機械によって再発見したのです。」[3]

1999年に日本を後にした志賀は、ロンドンのチェルシー・カレッジ・オブ・アーツで芸術を学び、その地で約7年過ごした。在学中、彼女は自分の周りにいる友人、ルームメイト、近所の人などを19世紀の心霊写真に倣った場面設定で撮影した。この時期の作品を掲載した写真集『Lilly(リリー)』(2007年)を、志賀は「思春期に感じた空気感」、何か「子供の遊びの裏側に潜む闇」にも似たものを再現する試みと見なした。[4] その年、志賀は2006年から2007年にかけて撮影した写真をまとめた『CANARY(カナリア)』も出版する。『Lilly』が作家の内なる不安の視覚化であるとするなら、『CANARY』は彼女と外なる社会や世界との複雑な関わりの表象だと言えるだろう。志賀はこの二冊の写真集で、名誉ある木村伊兵衛写真賞を受賞した。

2006年に宮城県に滞在し東北の地を知った志賀は、2008年の終わりに同県への移住を決意した。沿岸部に位置する北釡にアトリエを構え、町内写真家の役目を引き受けた彼女は、住民の姿だけでなく、野球の試合、集会所で開かれる会議など、様々な地域活動を記録した。志賀は自ら撮影した写真や地元のお年寄りが語る昔話しなどから、非公式ながらも北釡の歴史を記録し、それを基に地元のコミュニティとその歴史に関する大規模なプロジェクトを打ち立てようと構想を膨らませた。しかし、2011年3月11日の東日本大震災で発生した津波によって北釡が壊滅状態に陥ると、彼女の眼差しはその方向を変えることになります。志賀自身は災害を切り抜けたものの、彼女の住まいとアトリエ、そこに保管されていた作品などの所有物は全て津波に飲み込まれ、流される。震災後の2年間を仮設住宅で暮らしながら、志賀は瓦礫の中から見つけた持ち主の分からない写真をきれいにし、それをデジタル化するなどの作業に没頭する。2013年、志賀は『螺旋海岸』と題した展覧会を開催、また同タイトルの写真集を出版し、津波が襲った後の北釡とその住民たちの様子、そして震災前に撮影し、東京に保管していたため無事だった同地区の写真を対比させる形で発表する。この企画を「引き裂かれたコミュニティへの哀歌」と解釈することもできますが、志賀はそれが震災によって定義されることに難色を示します。[5] 北釡の住民一人一人と密な関係を築いていく中で、彼らの惜しみない協力を得て実現した当シリーズの撮影をきっかけに、志賀は写真家としてのそれまでの在り方を振り返り、「〈写真〉との出会いから約15年間は、己の内側にある支配的な気持ちの延長線上にあるような写真を撮り続ける日々だった」[6]と気づいた。

志賀は現在も宮城県の農村地域に身を置き、様々な社会政治的問題、哲学的な問い、人間の持つ懸念といった事柄と関連づけながら、写真を撮るという行為を通じて地元の状況を考察し続けている。最近手がけた企画『ヒューマン・スプリング』(2019年)で、志賀はこの宮城の地を、平成という時代(1989〜2019年)に日本社会が経験した進化と生と死の循環の両方を象徴する風景として見つめている。

アマンダ・マドックス 著

十文字素子 訳

注

- 志賀理江子、著者との会話より、2019年3月5日

- 著者との会話より、2018年12月4日

- 志賀理江子「イントロダクション—北釜へ」『螺旋海岸|notebook』東京:赤々舎、2012年、14頁

- 著者との会話より、2019年5月11日

- アン・ニシムラ・モース、アン・E・バヴィンガ「Reflections in the Wake of 3/11」『In the Wake: Japanese Photographers Respond to 3/11 (震災以後:日本の写真家がとらえた3.11)』ボストン美術館、2015年、152項

- 志賀「イントロダクション—北釜へ」、14頁