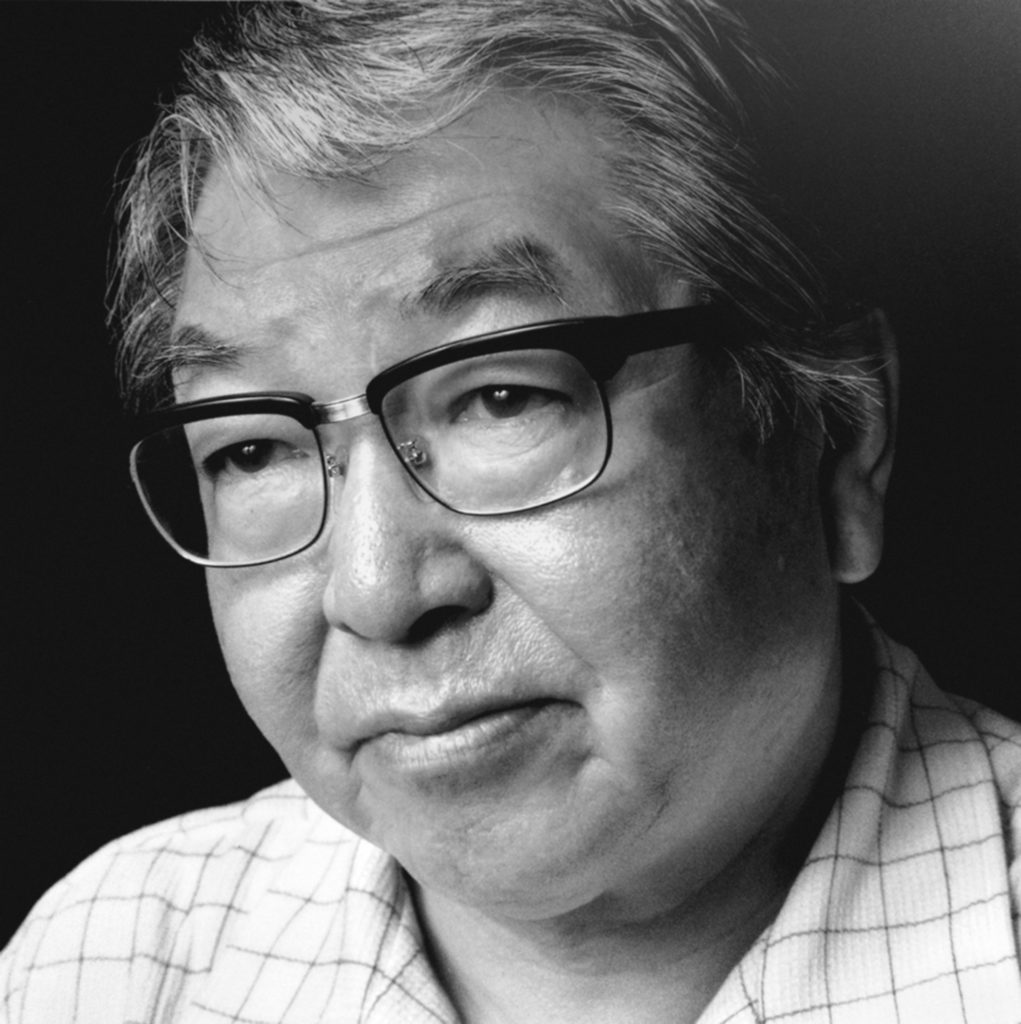

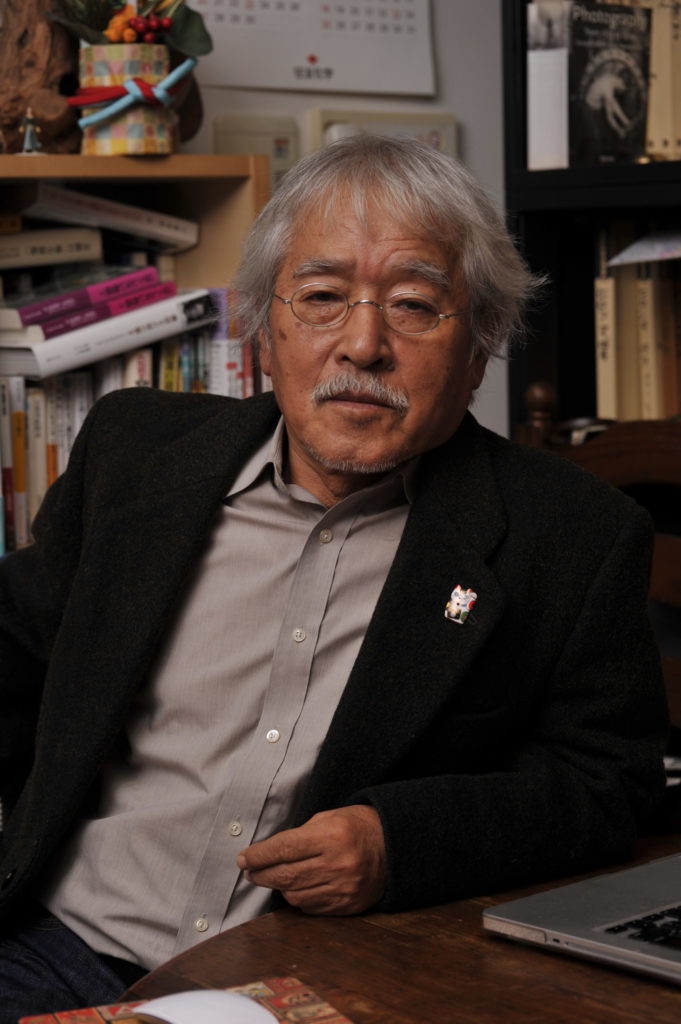

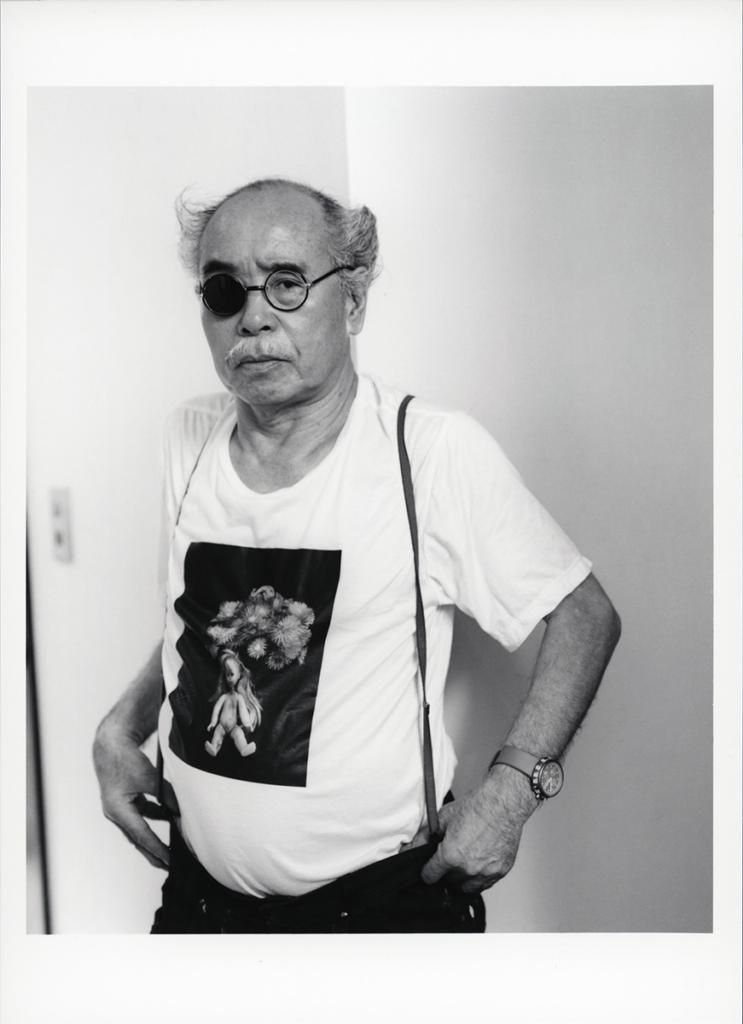

写真家

荒木経惟

日本

東京都台東区出身

日本の写真界において最も多作な人物の一人、荒木経惟(1940年生まれ)は、1970年から現在に至るまでに数え切れないほどの写真作品と500冊を超える写真集を世に送り出してきた。膨大な数の作品群は、コラージュや映像の使用、また近年においてはポラロイドのインスタントフィルム技術の採用など、幅広いメディアを取り入れた荒木の飽くなき実験が物語る通り、見る者が容易に分類できない多様性に富んでいる。性を主な題材とした荒木の不遜で皮肉さに満ちた写真はしばしば物議を醸し、彼を悪名高き写真家として世に知らしめることになる。演出を殆ど施さずに撮影される荒木の狂乱めいた写真作品は、第二次世界大戦、そしてそれに続く戦後の混沌とした時代の日本の体験を象徴するものである。

1959年に千葉大学に入学した荒木は、写真と映画を専攻。当時、写真印刷工学科は工学部に属し、その頃から不適合分子だった荒木は学部の厳格に管理され技術面を重んじる環境に対して興味を抱くことはなかった。しかしながら、荒木が卒業制作として提出した映画『アパートの子供たち』(1963年)は彼が初期に手がけた写真シリーズの素地となり、当シリーズは制作の翌年、雑誌『太陽』主催の太陽賞を受賞する。「さっちん」(1964年)は、同年開催の東京オリンピックに向けて疾風の如く急速な都市化が進む中、その影響を殆ど受けることのなかった東京の下町の学童たちを被写体としている。千葉大学卒業後、荒木は広告会社・電通に広告カメラマンとして勤務。そこでの仕事を極めて退屈に感じていたものの、荒木は資材の豊富な電通の施設を利用し、暇を見つけては写真の腕を磨いていった。そうした好機に付け入った荒木は、ついには社のコピー機を不正使用して自作の写真を複写し、それを初期の写真集として発表する。

1960年代後半、荒木の人生と作品制作に極めて大きな影響を与える二つの出来事が起こる—1967年の父親の他界、そしてその翌年の当時タイピストとして電通に勤務しており、のちに荒木の妻となる青木陽子との出会いであった。死と愛は、人間性を深く追求する荒木の写真作品に欠かせない二つの原動力となり、陽子は荒木が最も多用する被写体となった。荒木と陽子は1971年に結婚し、新婚旅行へと旅立つ。新婚旅行時の様子を詳細に記録した『センチメンタルな旅』(1971年)は物語的な表現方法、私的な空気感、そして日常をありのままに伝える美的感覚を用いており、20世紀に日本で出版された写真集の中で最も重要な一冊と見みなされている。写真家としての成功を手にした荒木は1972年に電通を退社し、芸術家一本でやっていくこととなる。

荒木は自身の多岐にわたる写真作品を、多く一人称で書かれた日本の告白体文学「私小説」になぞらえ、『私写真』と呼ぶ。自らの人生と経験(性的なものであれ何であれ)に対する荒木の揺るぎない執着は、濱谷浩などに代表され、そのころ主流であったドキュメンタリー手法の写真美学や、1960年代後半より普及した日本の前衛写真の流れを打ち立てた写真誌『PROVOKE(プロヴォーク)』の写真家たちに特徴的な〈アレ・ブレ・ボケ〉の手法への抵抗であった。荒木は「偽ルポルタージュ」シリーズで、これらの写真的アプローチに真っ向から立ち向かう。1980年に出版された関連写真集は、当シリーズで発表したドキュメンタリー風な写真に誤解を招く説明書きを添えることで、写真が伝える情報の正確さ、信憑性といった本質的な問題を浮き彫りにしている。

1990年に妻の陽子が他界すると、荒木は数々の新プロジェクトを始動する。2008年に自らの前立腺がんの診断結果をも用いて取り組んだ作品は、先細りの一途を辿っていたアナログ写真の可能性を探る試みの出発点となった。塩で覆われた写真のシリーズ「遺作 空2」(2009年)は、付着した物体を徐々に劣化させる塩を使用することで、彼自身の肉体的な衰えを描写している。1974年にジョン・シャーカフスキーと山岸章二が共同キュレーションし、ニューヨーク近代美術館で開催された画期的な「New Japanese Photography」(ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィー)展には参加できなかったものの、荒木は山岸がアメリカで企画した二つ目の展覧会であり、1979年にニューヨークの国際写真センターで開催された「Japan: A Self-Portrait」(自画像 日本)展への参加を果たす。これに先立ち、1977年、オーストリアのグラーツ市立美術館で国外での初グループ展「Neue Fotografie aus Japan」(日本の新写真)に参加した荒木は、ヨーロッパにおける認知度も高めていく。荒木の海外での初個展「Akt-Tokyo(アクト・トーキョー): Nobuyoshi Araki 1971–1991」は、1992年にグラーツ市立公園フォーラムにて開催された。

マシュー・クラック 著

十文字素子 訳