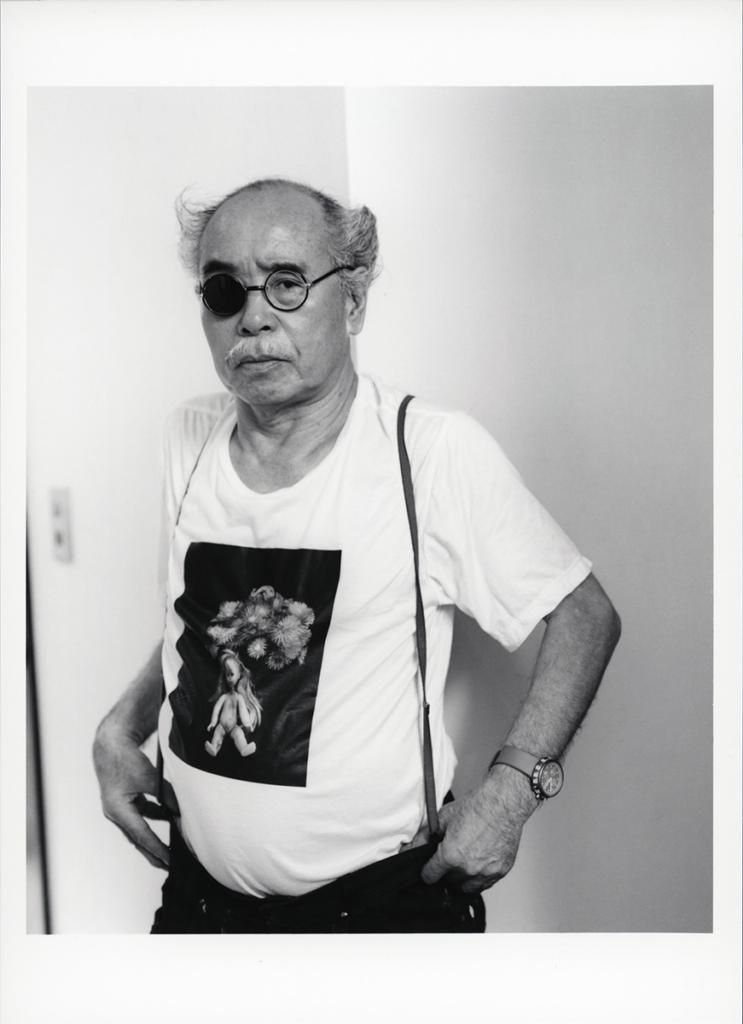

写真家

石内都

日本

群馬県桐生市出身

石内都(1947年生まれ)は、当時日本で最も大きいアメリカ海軍基地を擁した横須賀で育ち、市内のアメリカ人地区、その中でも特に米兵が日本人女性と親密に交わった飲み屋地帯には近づかないよう言われながら幼少期・思春期を過ごした。その一帯では暴力沙汰が絶えなかった。一刻も早く横須賀を離れたかった石内は、1966年に横須賀を離れ東京にある名門校・多摩美術大学に入学し、デザインを専攻。1969年、石内は当校を一年近くも閉鎖へと追いやった学生運動に参加する。この運動は大学の経営改革、そしてアメリカが日本に及ぼす影響への抵抗を目標に掲げて日本中を席巻した一連の学生デモの一つであった。石内はそのころ台頭し始めた女性運動にも加わり、二人の女学生とともに婦人グループを結成する。

もともと染色を学んでいた石内だが、1975年には意欲的に写真を撮影するようになっていた。石内は自身の過去と向き合い、そこから主となる主題を見出した1976年、石内は横須賀に戻り、ベトナム戦争の終結とともに減少の一途を辿っていた米国軍人たちを撮影する。再び訪れた横須賀を「何百もの真白い印画紙に黒々と吐き出した」[1]と石内は言う。父親を説得し、彼が娘の花嫁持参金として貯めていたお金を資金に、1978年、石内は横須賀で撮影したこれらの写真を初写真集『Apartment(アパートメント)』として出版。これに続き、横須賀の写真をまとめた二冊の写真集『Yokosuka Story(絶唱、横須賀ストーリー)』(1979年)と『連夜の街Endless Night』(1981年)を発表。後者において石内は、かつて自分を苦しめた酒場や売春宿という存在が今や廃れているその姿に焦点を当てている。横須賀という地が自身の内に残したものの重要性をしっかりと受け入れるべく、1981年、石内は地元のキャバレーを間借りし、当シリーズの展覧会を開催。彼女はのちにこう語っている、「横須賀の中のアメリカで、アメリカの中の横須賀で、2つの戦争によって栄えた町の、見る影もなくなった通りで、カタキを討つような様子で写真展は開かれた。」[2] 石内の手による横須賀の撮影は1990年に終わりを告げる。

際立った静けさを湛えながらも心を引き裂かれるような激しさにも満ちた、そんな石内の独特な日本に存在するアメリカへの視点は、写真誌『カメラ毎日』の名編集者・山岸章二の目に留まった。山岸が1979年にニューヨークの国際写真センターで企画した「Japan: A Self-Portrait(日本:自画像)」展に、石内は唯一の女性作家として参加する。こうして国際的な活躍の場を得た石内の一種独特の眼差しは、楢橋朝子を始めとする日本人女性写真家の注目を集めた。石内はのちに、楢橋と共同で写真誌『Main(マン)』(1996〜2000年)を創刊。1984年、故山岸章二の妻・山岸享子は、大判ポラロイドカメラを使ったプロジェクトへの参加を石内に依頼する。これを好機とした石内は、20年来の高校の同級生を撮影し、同年、「同級生」シリーズと題して発表。この経験が、石内の写真家としての主題の幅を広げ、またその方向性を大きく変えるきっかけとなる。トラウマとなった場所、つまり石内にとっての横須賀、を被写体にしていたが、代わりにトラウマが肉体に与えた影響、そして第二の皮膚である衣服に残された痕跡を撮るようになる。1987年にスタートし、1990年に写真集として出版したプロジェクト『1・9・4・7』は、石内と同じ1947年生まれの女性たちの手と足をクローズアップで撮影した作品である。もう若くはないが、まだ年老いてもいない— そんな自分と同い年の女性の身体がどのように見えるのかを詳細に写し取った本シリーズにおいて、石内は被写体となった女性たちの生まれ年と職業のみを明かしている。こうして身体の表面に対する関心を高めていった石内は、続いて『scars(傷跡)』(1991〜2003年)を制作。石内は常々、人間の体に残された傷跡を写真そのものになぞらえてきた、「傷跡を見せられると私は撮ることを考えてしまった。人は汚れなくあり続けたいと願望しながら、見える傷、見えない傷を負って生きざるをえない。そんな傷は身体に刻まれた過去の痕跡なのだ。」[3]

1999年を迎える頃、石内は母親の写真を撮り始めた。その視線は、特に母親の体に残された傷跡や彼女の年老いた肉体に注がれている。母親が突然他界した翌年以降も同じ主題を追い続けた石内は、母親が生前着ていた衣服や身の回り品などの遺品にカメラを向けた。使いかけの口紅や蜘蛛の巣のように置かれた着古した下着などを撮った記念碑的なシリーズ「Mother’s(マザーズ)」は、2005年、ヴェネツィア・ビエンナーレの日本パビリオンで展示された。さらに近年、広島の原爆投下後に発見された衣服をライトボックスの上に広げて撮影した作品群は、かつてそれらを身にまとっていた者たちの人柄を物語るかのようである。明らかに着用の跡があり、その多くが手縫いで作られた衣服は、原爆という悲惨な歴史を具象化すると同時に、着ていた人たち一人一人の個性を表出し、その人たちの精神までも宿しているように思える。

サンドラ・S・フィリップス 著

十文字素子 訳

注

- 石内都『Yokosuka Story(横須賀ストーリー)』東京:写真通信社、1979年、頁不記載;再引用:アマンダ・マドックス「Against the Grain: Ishiuchi Miyako and the Yokosuka Trilogy(流れに逆らうー石内都と横須賀トリロジー)」『Ishiuchi Miyako: Postwar Shadows(石内都—戦後の影)』ロサンゼルス:J・ポール・ゲティ美術館、2015年、23頁

- 石内都『YOKOSUKA AGAIN 1980–1990』東京:蒼穹舎・モール1998年;再引用:マドックス「Against the Grain」、28頁

- 石内都『scars』東京:蒼穹舎、2005年、頁不記載