写真家

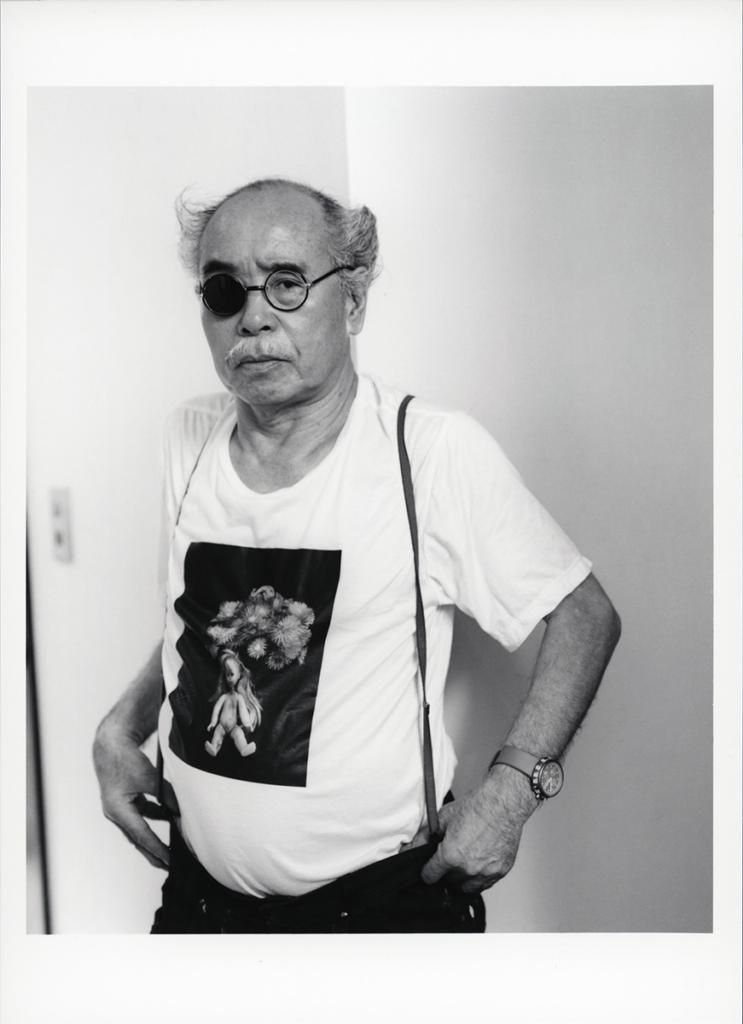

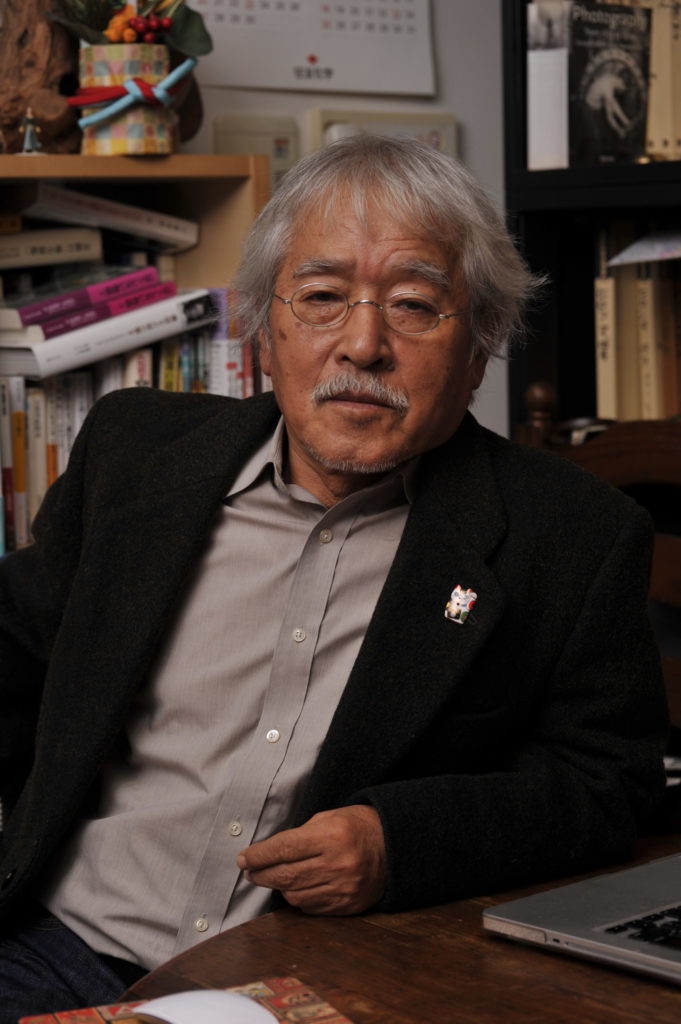

畠山直哉

日本

岩手県陸前高田市出身

畠山直哉(1958年生まれ)は、世界の至る場所が人の影響から逃れられないこの時代に、風景が持つ意味を探る写真家である。畠山はアルプスの険しい山頂のような手付かずな美しさが残る風景でさえ、人間が利用し、そして理想化した自然として人間が解釈することでその姿は変わってしまったとし、これを今日の世界が持つ状況として認識することの必要性を説く。このように、畠山の作品は、自然界における人間の営みを受け入れる姿勢を具象化したものだと言える。[1]

畠山は北日本に生まれ、筑波大学で芸術を学んだ。彼は故郷に広がる田園風景と、そこに連なる山々の持つ自然美に魅了され続けてきた。1983年、東京での初展示となるZEIT-FOTO SALONでの展覧会で畠山が発表したのは、簡素な造りの灯台、耕された畑、舗装されたばかりの道に落とされた影といった、あまり手の加えられていない地元の空閑地に人間が残した痕跡を撮影したモノクロ写真群であった。翌年、東京に移住した畠山は、作品の中で田舎と都会との関係性を積極的に問うようになる。また、このころから取り組むようになったカラー写真は、今日に至っても撮り続けている。

畠山の手による初の大プロジェクト「Lime Hills(石灰の山)」(1986〜1990年)は、日本の至るところに点在する石灰岩の採石場を撮影したシリーズである。採石場を平和的な視点から考察することに物足りなさを感じた畠山は、鉱山技師たちが岩を切り崩すために行う発破の様子を記録し始める。その後発表した「BLAST(ブラスト)」(1995〜2008年)は、技師たちが周到な準備のもとに行う発破の瞬間を連写した作品である。「日本の国が石灰石の国であることを知ってから、都市の景観の意味が、僕の中で少し変化した」と畠山は言う。日本の豊富な石材には様々な用途があるが、その多くはセメントの製造およびコンクリートの骨材に使用される。「コンクリートの質感の中に、二億年から四億年も前に、赤道のそばの暖かな海で暮らしていたサンゴやフズリナの名残を感じるようになった。」[2] 東京を上空旋回する飛行機から見たとき、畠山は以前訪れた石灰石の採石場を重ね合わせた。「果てしなく広がる起伏のある白い広がりは、鉱山で僕が見た石灰石ではなく、東京に林立するビル群だった。そのとき突然気づいたのだ。巨大な空間を穿って採掘された鉱石はただ消滅してしまったのではなく、はるばるここまで運ばれてきて、今、姿を変えて僕の目の前に在るのだと。」[3]

「Untitled」(1989〜2005年)は、畠山が都市を遠方から撮影したシリーズである。ときには個々に、またときにはグリッド上に並べて展示されるこれらの写真群は、まるで地質断面図のように見える。当シリーズを機に、畠山は日本の都市構造に強く焦点を合わせるようになる。「River」(1993〜1994年)は、東京の建築構造と、街中に点在する建造物のすぐ下で妖艶に輝く水面を同時にファインダーに収めたシリーズである。「Underground」(1998〜1999年)では、都会の下に広がる下水道に光源を持って入り込み、そこに潜むものを写し出した。また、高層建築を夜間にライトボックスで背後から照らして撮影した「光のマケット」(1995〜1997年)は、建物が自ら神秘的な光を放っているように見える。「Untitled, Osaka」(1998〜1999年)は、一時的に設置されたモデルハウスの展示会と、会後の建物の取り壊しの様子を隣り合わせで発表したものである。これらのような都市に存在する事象に特殊な美を見出す畠山は、それをあくまで客観的に、評価も批判もすることなく表現する。

畠山はまた、過去と現在のヨーロッパにおける自然と文化との関係性を考察してきた。「Ciel Tombé(シエル・トンベ)」(2006〜2008年)は、都市構築のために採掘された石を使って何世紀もかけて造られたパリ北部のトンネルが、今や老朽化のため崩壊しつつある姿を撮影したシリーズである。当シリーズと関連性を持つ写真(1991年撮影、2011年プリント)は、同じ地域を上空から撮影したものである。北欧における採掘作業の廃止の様子を記録したシリーズ「Zeche Westfalen I/II Ahlen」(2003〜4年)には、かつて地元の人々を支えた鉱業の貢献を記念してユネスコ世界遺産に登録された地域も含まれている。この他、「Terrils」シリーズ(2009〜10年)では、完璧なフォルムを見せるボタ山(石炭などの採掘に伴い発生する捨石の集積場)の持つ自然美を撮影している。

2011年に東北地方を襲った大震災と津波は、日本にとって、そして畠山個人にとっても悲劇的な瞬間であり、これを機に彼の写真家としてのアプローチは変容を遂げる。壊滅的な地震と津波は畠山の故郷をほぼ跡形もなく破壊し、また彼にとって大切な人たちの命を奪った。震災の直後から、畠山は災害がもたらした破壊の状況を調査するにとどまらず、繰り返し東北に足を運び、復興の過程で著しい変化を遂げる被災地の現状を自身の肌で感じ取ったのである。この経験が、彼の写真への取り組み方を、特にアーティストとして制作した写真作品と私的な写真とを区別するという行為を再考するきっかけとなった。「陸前高田」(2011年)は、畠山が過去に撮った私的な写真と被災地の復興の過程を記録した写真を組み合わせて構成されている。[4] そしてついに、畠山は観察という行為自体を考察するに至る。夜間にホテルの寝室で撮影されたシリーズ「CAMERA」(1995〜2009年)は、畠山が訪れた数々の滞在場所で数年に亘って撮り溜められたものである。写真家がベッドの上から見た、読書用ランプに照らされた室内の様子を写し出した写真群は、光に照らされた部分のみを捉えている(cameraはイタリア語で〈部屋〉を意味する)。写真の本質を深慮するこれらの作品は、写真という媒体が外界の省察に深く関わるものであるにも関わらず、そこから敢えて離れ、その内在的、認知的、分析的性質を際立たせている。

サンドラ・S・フィリップス 著

十文字素子 訳

注

- 2013年1月、静岡県長泉町IZU PHOTO MUSEUMにて開催のアーティストトーク参照。

- 畠山直哉『LIME WORKS』東京:シナジー幾何学、1996年、54頁

2006年9月、サンフランシスコPhotoAllianceにて開催のアーティストトーク参照。 - 畠山直哉(再引用):ステファン・バーグ「水辺まで下がる(“Down to the Water Line”)『ナオヤ・ハタケヤマ』、ステファン・バーグ(編)シュトゥットガルト:ハチェ・カンツ出版、2002年、12頁

- 2015年4月、ボストン美術館にて開催のアーティストトーク参照。