写真家

東松照明

日本

愛知県名古屋市出身

所蔵品 東松照明

-

Shomei Tomatsu

Ironic Birth, a Study, Nagoya

1950, printed 1976 -

Shomei Tomatsu

Untitled, from the series Disabled Veterans, Nagoya

1952, printed 2003 -

Shomei Tomatsu

Homeworkers, from the series Pottery Town, Seto, Aichi

1954, printed 1980 -

Shomei Tomatsu

Untitled, from the series Pottery Town, Seto, Aichi

1954, printed 1974 -

Shomei Tomatsu

Untitled [Nagoya], from the series Floods and the Japanese

1959, printed 1990 -

Shomei Tomatsu

Untitled, from the series Home, Amakusa, Kumamoto

1959, printed 1980 -

Shomei Tomatsu

Untitled, from the series Memory of War, Toyokawa, Aichi

1959, printed 1974 -

Shomei Tomatsu

Untitled, from the series Chewing Gum and Chocolate

1959, printed 2003 -

Shomei Tomatsu

Untitled, from the series Memory of War, Toyokawa, Aichi

1959, printed later

エッセイとアーティストトーク

- 東京国立近代美術館で開催された二つの展覧会、「現代写真の10人」(1966年7月15日-8月21日)と、「15人の写真家」(1974年7月26日-9月8日)は、いずれも第二次大戦後の日本の写真の展開において重要な役割を果たした写真家たちの近作によって構成されたグループ展だった。[1] 二つの展覧会には、戦後に登場した第一世代として写真表現に革新をもたらしたVIVO(ヴィヴォ)のメンバーである東松照明、奈良原一高、細江英公、佐藤明や、1960年代末から1970年代初頭にかけ、その活動が大きなインパクトを残したことで知られるPROVOKE(プロヴォーク)のメンバー、中平卓馬、森山大道、高梨豊らが名を連ねていた。「現代写真の10人」に出品されていた作品の中で最も年代の早いものは1962年である。「15人の写真家」には当時、雑誌に連載中の作品も含まれていた。つまり二つの展覧会をあわせれば、そこには1960年代初頭から1970年代半ばまで、15年ほどの日本の写真界の動向が視野に入ってくることになる。そしてその時代とは、今日、日本の戦後写真史において最も劇的だった時代の一つと考えられている。 二つの展覧会が開催された背景をまず整理しておこう。1952年に東京・京橋に開館した国立近代美術館は、その翌年に最初の写真展「現代の写真-日本とアメリカ」を開催する。これは戦後の日本写真の秀作により構成された日本側の作品と、ニューヨーク近代美術館のコレクションから選ばれたアメリカの写真の、二つのパートにより構成された展覧会だった。[2] これ以降、1966年の「現代写真の10人」までの間には、6つの写真展が開催された。[3] そのいくつかは日本の写真をとりあげるものだったが、そこで紹介されたのは一部の例外を除いて戦後発表された作品であり、いずれの展覧会においても、同時代の動向を紹介するという観点から作品が選ばれていた。 当時の国立近代美術館には、写真を専門とするキュレーターはいなかった。そのため開館以来、1974年の「15人の写真家」まで、写真展の開催にあたっては外部の専門家から構成された選考委員会が作品の選定にあたった。選考委員として招聘された専門家たちは、いずれも当時の日本を代表する写真評論家、写真誌の編集者などである。彼らは毎月のように写真雑誌の誌面などを通じ、同時代の写真についての論評を行い、その動向に少なからず影響を持つ存在だった。同時代の写真を幅広く視野に収めつつ、その動向と併走していた彼らの協議によって構成された展覧会を、ここではおおむね当時の状況がバランスよく反映された、日本写真界の「セルフイメージ」と考えてみたい。どの展覧会においても、特定のテーマをかかげることなく、同時代の動向を分析し、そこから代表的なものを紹介するという姿勢がとられていたからである。その典型は1960、1961、1963年の三度にわたって開催された「現代写真展」である。これらは年次秀作展と呼ばれ、前年に雑誌や展覧会などで発表された写真から選抜された作品により構成された展覧会であり、いわば断面として、直近の写真界の成果を紹介するものだった。[4]「現代写真展」が3回で休止したあとをうけ、三年後、形式を改めて開催されたのが、1966年の「現代写真の10人」だった。この展覧会の選考委員の一人、金丸重嶺がカタログ(図1)に寄稿したテキストによれば、この展覧会に選ばれた写真家たちは、「観念」に始まる「主観的傾向」と「対象を洞察」することから始まる「客観性を重視する傾向」という、二つのカテゴリーに分けられる。[5] このコンセプトは、1950年代末から1960年代初頭において注目された「主観主義写真」[6]の流れが提起した問題を踏まえていた。つまり「現代写真展」が、芸術的表現を志向するものから報道、広告、科学写真まで、あらゆるジャンルから網羅的に、その年ごとの秀作を選ぶという形式だったのに対し、「現代写真の10人」では、明確なテーマこそ掲げられていないものの、過去数年間の動向を分析し、そこから注目すべき傾向を抽出し、それを整理した形で示すという構成が試みられていたのだ。[7] 「現代写真の10人」では、より新しい世代の写真家たちに焦点が当てられていた。戦前からのキャリアを持つベテランも含め、幅広い年齢層の写真家が選抜されていた「現代写真展」とは異なり、「現代写真の10人」の出品作家は、すべて戦後に出発した写真家であり、最も年長の中村由信でも41歳、最年少の篠山紀信は25歳と、比較的若い写真家たちが選ばれていたのである。世代の限定は「15人の写真家」にも共通している。最年長は40 歳の深瀬昌久、最年少は田村シゲルで27歳だった。彼らはすでに一定の評価を得ていたとはいえ、まだ十分に若い写真家であったといってよい。

関連の展覧会

関連の展覧会

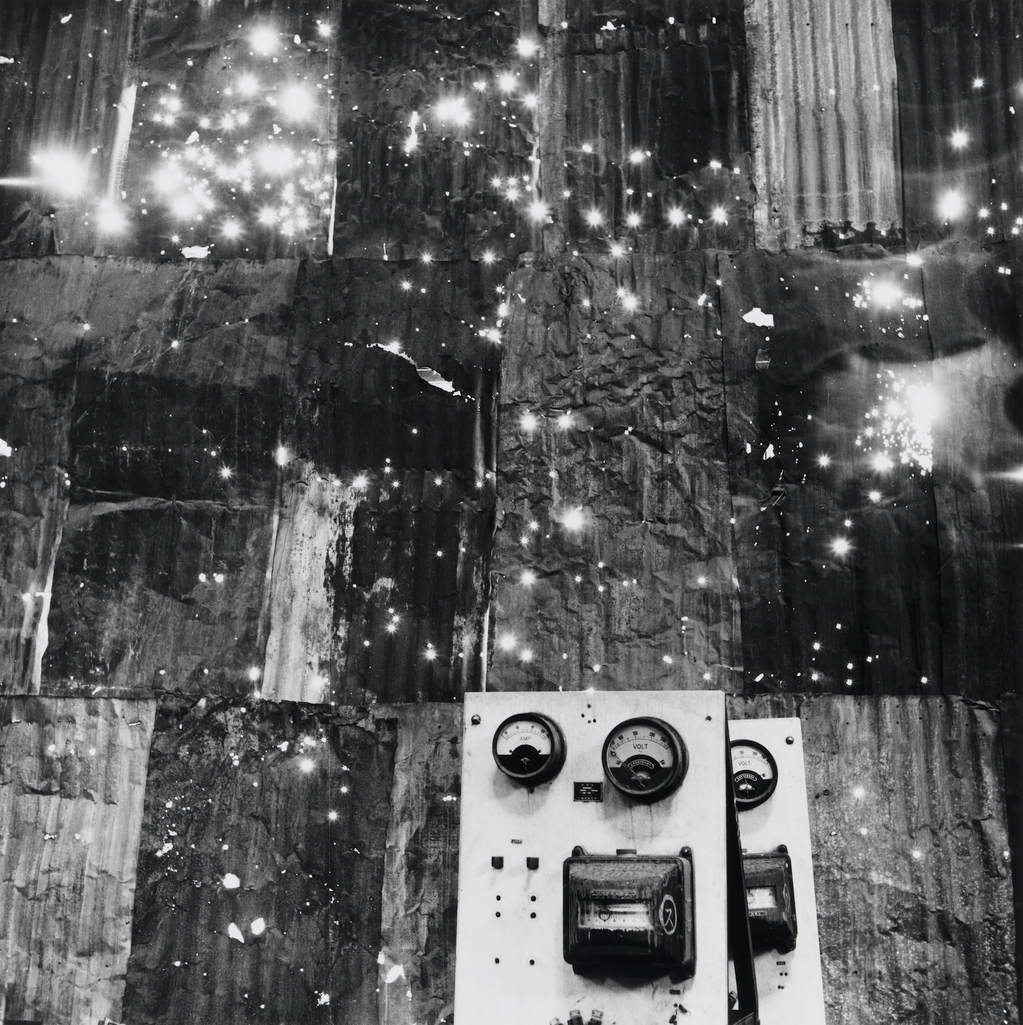

Shomei Tomatsu

Skin of the Nation

May 13, 2006–October 15, 2007

Little known outside his home country, Shomei Tomatsu is widely considered the most important figure in Japanese postwar photography. His photographs span more than 50 years, examining, in an absolutely personal and unique vision, the island nation in the years since World War II. Cinematic in scope and presentation, the approximately 240 photographs on view in Skin of the Nation — the first major American retrospective of Tomatsu’s work — provide a candid look at the aftereffects of the atomic bombing of Nagasaki, the influence of American military and popular culture, and the impact of the post-1960s economic boom in Japan. Comprising black-and-white as well as color pictures, the exhibition conveys a quiet brilliance, celebrating the photographer’s uncompromising regard toward a complex, nuanced subject.

This exhibition is organized by the San Francisco Museum of Modern Art in association with the Japan Society, New York. This exhibition is generously supported by the National Endowment for the Arts, Allan Alcorn, Linda and Jon Gruber, the E. Rhodes and Leona B. Carpenter Foundation, Bob and Randi Fisher, the Blakemore Foundation, Mr. and Mrs. William S. Fisher, Prentice and Paul Sack, Ellen Ramsey Sanger, The Japan Foundation, and Fuji Photo Film Co., Ltd. This exhibition is dedicated to the memory of Ellen Ramsey Sanger.

展示会へ

展示会へ

Please note that artwork locations are subject to change, and not all works are on view at all times.

Only a portion of SFMOMA's collection is currently online, and the information presented here is subject to revision. Please contact us at collections@sfmoma.org to verify collection holdings and artwork information. If you are interested in receiving a high resolution image of an artwork for educational, scholarly, or publication purposes, please contact us at copyright@sfmoma.org.

This resource is for educational use and its contents may not be reproduced without permission. Please review our Terms of Use for more information.