写真家

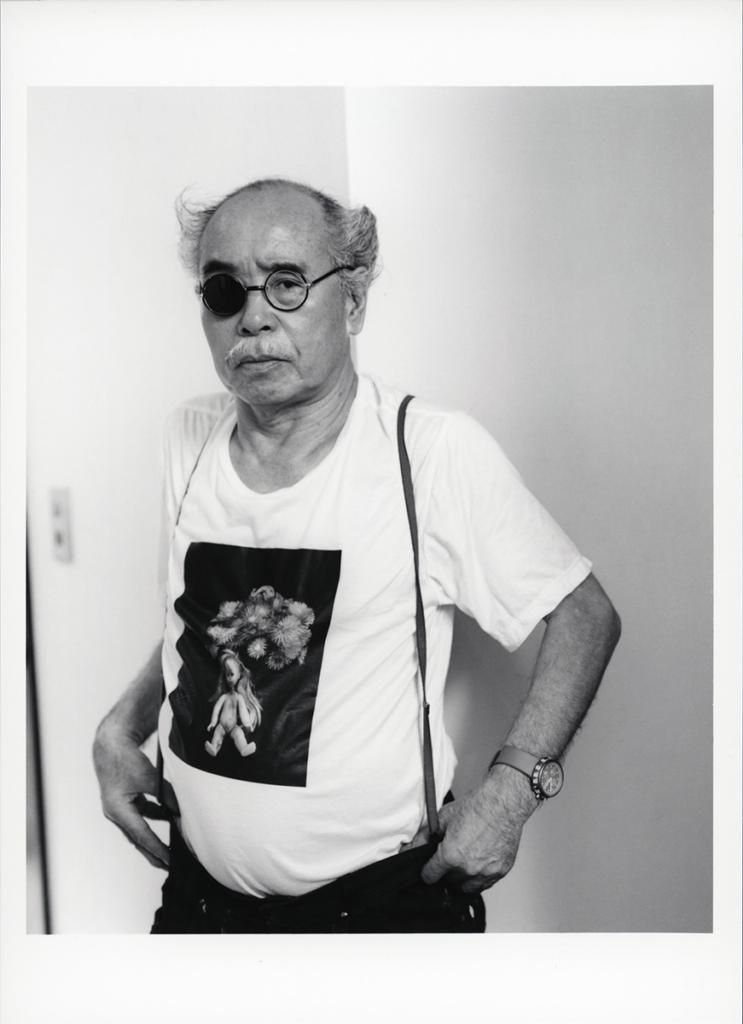

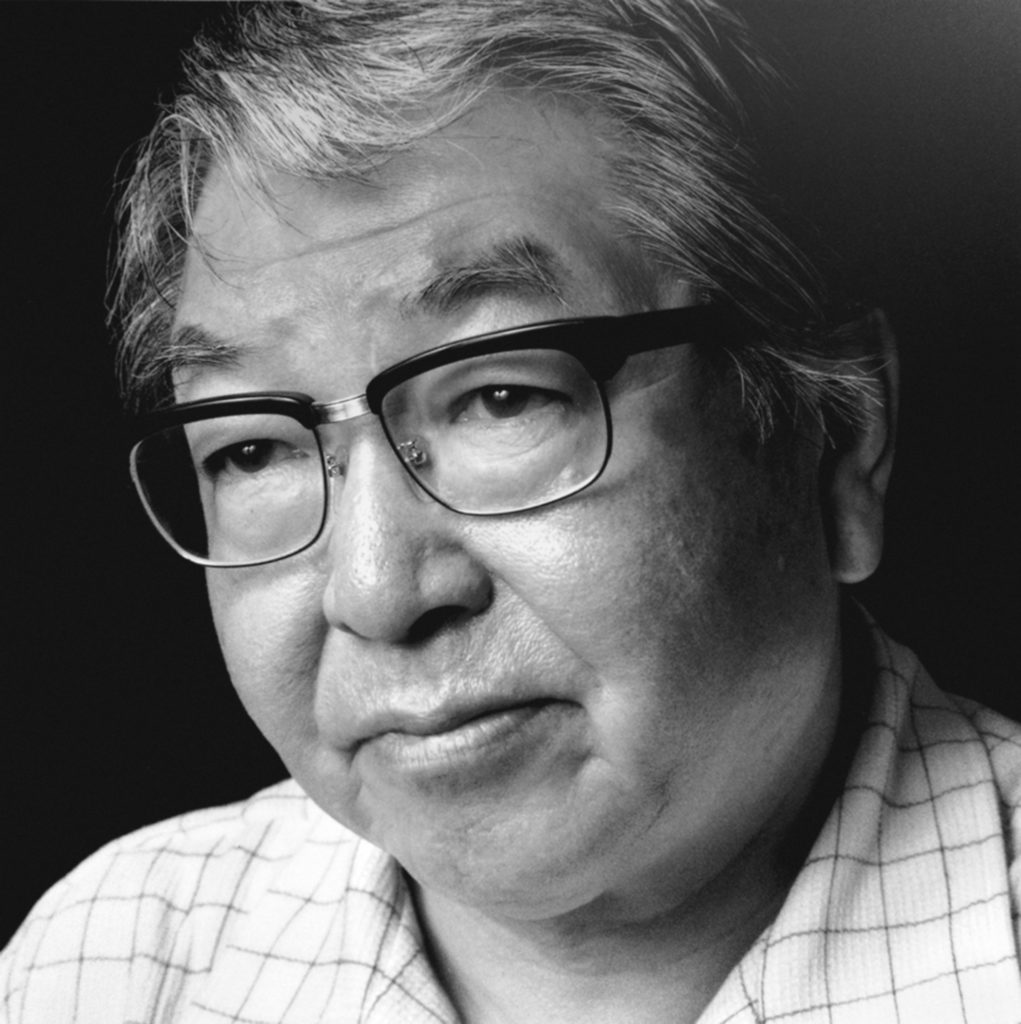

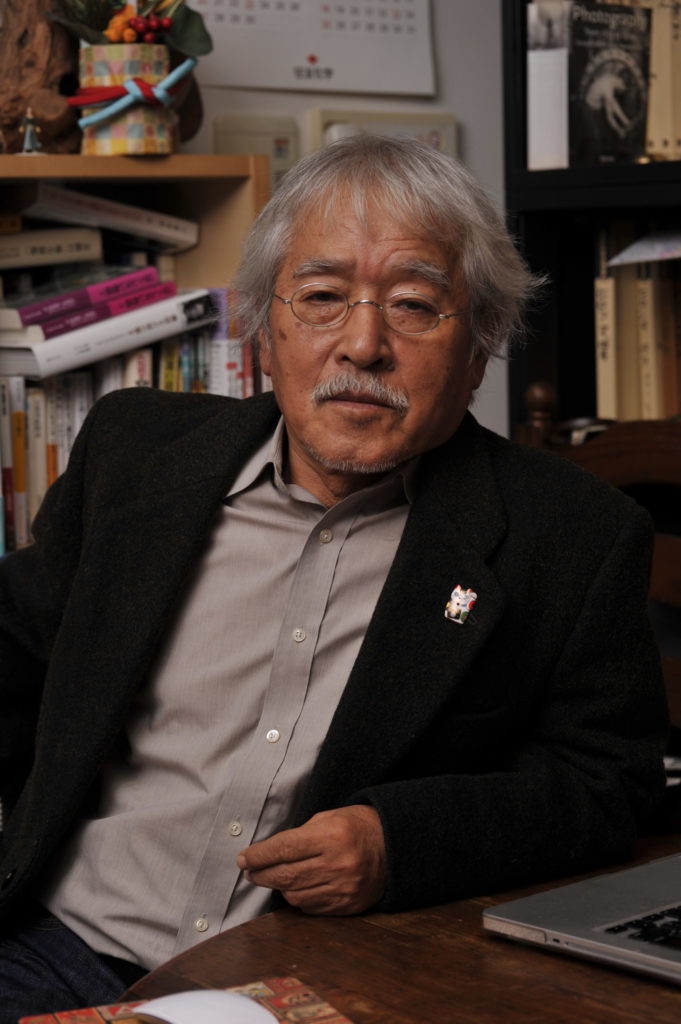

北島敬三

日本

長野県須坂市出身

写真同人誌『PROVOKE(プロヴォーク)』は1968年から1969年の間に3号しか発行されなかったが、その後の世代の写真家に大きな衝撃を与えた。北島敬三(1954年生まれ)は、『プロヴォーク』の「アレ、ブレ、ボケ」といわれるスタイルと、主体性、反商業主義といった理念をいち早く作品に取り入れた、最も有名なアーティストのひとりだった。

1975年、北島はワークショップ写真学校という、プロヴォーク周辺のメンバー数人が雑誌の廃刊後に立ち上げた学校に通い、森山大道に師事した。このクラスが基礎となり、北島は森山を生涯の師と仰ぐようになった。その翌年、ふたりは東京の新宿区にイメージショップCAMPを設立した。これは、当時いくつも立ち上げられたアーティストの自主ギャラリーのひとつで、展覧会スペース、暗室、志を同じくする写真家たちが集まる場として機能していた。このギャラリーで1979年の1月から12月までの毎月、北島は東京のあちこちで撮影した実験写真の連続展を開いた。展覧会には『写真特急便・東京』と題した小冊子が添えられた。これらの写真は「アレ、ブレ、ボケ」というプロヴォークの美学を受け継いでいるものの、北島独自のやり方で、好況に沸く日本の消費者文化を捉えている。対象に寄り、熱狂する人間を前面に出し、脈動する歓喜のエネルギーを一枚一枚に吹き込んでいる。

森山の勧めで、北島は制作の場を東京以外にも広げ始めた。過去に新宿の猥雑で生き生きとしたナイトライフに刺激された北島は、1980年に沖縄県のコザ市(現在の沖縄市)の赤線地帯に目を向けた。米国は、第二次世界大戦が終わると沖縄の嘉手納に空軍基地を設置した。そして1970年、嘉手納に隣接するコザは沖縄に駐留し続けるアメリカ軍への激しい反対闘争の場となった。『写真特急便・沖縄』に掲載された北島の写真は、ワイルドで緊張をはらんだセックスと金と文化の交流という、10年経っても相変わらず日本国民とアメリカ兵とのかかわりを特徴づけていたものを捉えていた。北島はニューヨークにも赴き、1980年代の退廃的で過剰な様相の極みを、白黒とカラーの両方で撮影した。よそ者だからといって臆することなく、北島は東京での撮影と同じように、ニューヨークの街なかで対象にぐっと寄っている。対象とじかにかかわるこの撮影法は、1982年に『NEW YORK』と題して出版された写真群によくあらわれている。写真集は絶賛され、北島に権威ある木村伊兵衛賞をもたらすとともに、1995年にはコムデギャルソンのルックブックに採用されている。

1990年、木村伊兵衛賞を創設した朝日新聞社が、北島にソビエト連邦をくまなく旅し、連邦を構成する多数の共和国の人と場所の多様性を撮影するよう依頼した。北島は崩壊直前のソ連の様子をつぶさに撮影し、膨大な写真記録を作り上げた。ソ連は、1991年12月26日、北島が撮影旅行を終えたちょうど一カ月後に正式に解体した。この思いがけないタイミングのおかげで「USSR 1991」シリーズにはかなりの歴史的な重みが付加され、これらの写真の解釈に大きな影響を及ぼした。撮影された人物の中には疲弊をにじませている人が何人もいる。彼らはソ連時代以前の文化的・国家的アイデンティティーの名残とも言える品々を握りしめており、避けることのできないソ連解体の予兆を示すかのようだ。北島の撮影した風景は間違いなく衰退の一途をたどるユートピア的理想を表現しているのに対し、共感を誘うポートレートは人々の回復力と多様性を捉えている。

現在も北島は日本の写真界で精力的に活動し、多くの作品を制作している。ストリートスナップから主にスタジオ写真へと移行し、北島は大規模なシリーズを現在進行形で制作している。人々と人間の手による建造物を撮影したそのポートレートシリーズは、過去20年間にたびたび展示されてきた。北島は若い世代の写真家の支援にも常に関心を寄せ、2001年には新宿にphotographers’ gallery(フォトグラファーズ・ギャラリー)という、展覧会スペースであり出版も手掛ける、アーティストの自主運営ギャラリーを設立している。

マット・クラック 著

松浦直美 訳